1:ソルフェージュの必要性

ソルフェージュとは音感を養うための基礎教育の総称で、聴音のような音による聴覚的視点のトレーニングと、楽典や記譜による理論的なトレーニングの両方を総合的に捉えたピッチ(音感)トレーニングの名称です。

当連盟では発声に関するソルフェージュについて、聴覚的視点と理論的視点の両面から音感を高めていく練習を推奨します。

聴音での練習方法は、すなわち共鳴による骨伝導のことです。

肉体的側面で、自分の声がどのような音を出しているのかを感知・捕捉するという練習方法です。

これからご紹介する『2』~『5』の練習方法は、理論的に音感を鍛える練習方法ですが、実際行ってみればそれらの練習も声帯を使うので肉体的な練習方法であるとも言えます。

しかしながら、基本的には楽譜を使用しますので理論的側面も強いのです。

肉体的であり理論的であると言えるのは、例えば『2』のような半音のスケールを完璧に発声する場合、‟半音ずつ上がる共鳴の感覚“を研ぎ澄ます必要があるのです。

半音を理論で理解し、半音を共鳴感という部分で肉体的に理解する、つまり理論的なだけではなく、肉体的と言える所以(ゆえん)です。

歌のボイストレーニングの場合には、音感を鍛えるために役に立つ練習方法なので、必ず練習に取り入れて下さい。

ちなみに練習には鍵盤楽器(可能であればキーボード)と自分の声を録音する機材を用意して下さい。

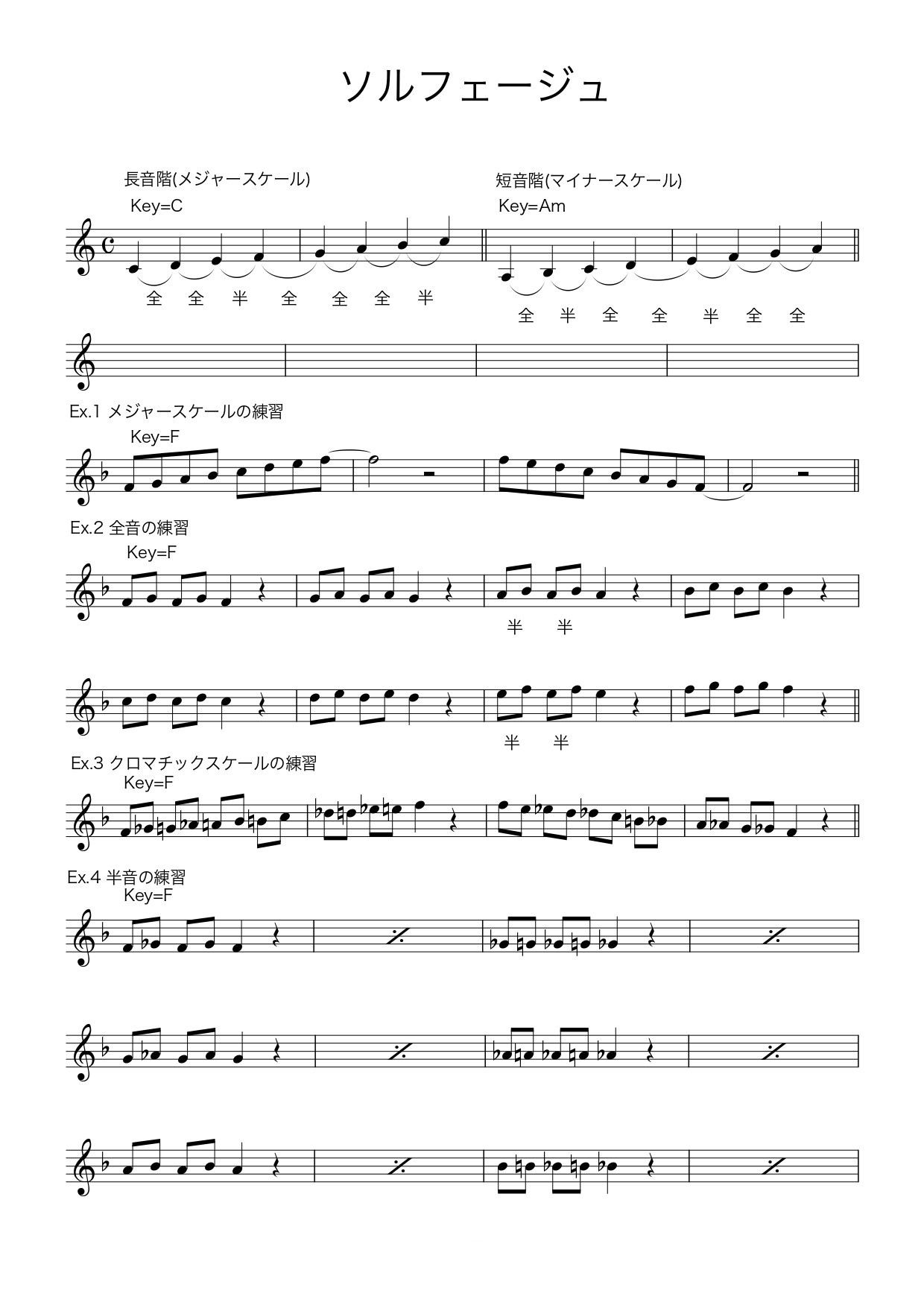

次ページの譜面はソルフェージュに必要な譜面です。

男性のFキーに合わせて作っている譜面です。

女性の場合にはAキーがちょうど良いですが、双方キーには個人差はあります。

【重要】

出来る限り、クリックを鳴らしながらスケール練習することをお勧めします。

音楽の三大要素にはメロディー・リズム・ハーモニーがあります。

この3つのどれかが欠落すると音楽は成立し辛いものになりますので、ボイストレーニングで忘れてしまいがちなリズムも、きちんと意識を高めて練習に取り入れましょう。

腹式呼吸でのスタッカートの練習も、クリックを鳴らしながら行った方が良いです。

2:半音の発声スケール練習

半音のスケール練習のことを、クロマチックスケールの練習とも言います。

譜面のEx.3が半音階(クロマチックスケール)です。

1オクターブの中の12個の音全てを使った練習方法です。

譜面通りに鍵盤を弾いてみて、どのような音が鳴るのか確認することから始めます。

ピッチを鍛えるスケール練習は前述している通り、男女により練習するキーを変えなければなりません。

男性の場合はFキーで練習。

女性の場合はAキーで練習するのが無難です。

ただ男女関係無く人によって音域が違いますから、一概にこのキーで練習するのが良いとは言い切れません。

自分に合ったキーで練習するのが一番良いでしょう。

慣れてきたら色々なキーで練習していきます。

さて話がそれましたが、もう一度Ex.3をご覧下さい。

これはひとつのチェック項目になります。

鍵盤を弾かない状態(つまり発声のみ)で、確実にこのスケールの音を間違わずに発声することが出来るかどうかを確認してみて下さい。

出来ましたでしょうか?

もし出来ないようでしたら、Ex.4をご覧下さい。

これは半音での共鳴度合や、声帯の使い方を鍛え上げる為の練習方法です。

半音で隣り合った音を繰り返しているだけの音符の並びです。

鍵盤で音を出してEx.4を発声しながら、なぞっていきます。

しかしこの時なぞっていても音が外れてしまう人もいます。

その為に自分を、客観的に判断してくれるものが必要になります。

それがレコーダーです。

ソルフェージュの練習を行う時は、レコーダーが必要不可欠です。

必ず横に置いて練習して、何度も何度も聞き返し、発声した声のピッチが間違っている部分を正確に把握して下さい。

どの音がどんな風に間違っているのか、その時身体の使い方はどのような状態であったのか、など色々考えながら練習しなければいけません。

それを繰り返し行うことによって、ピッチはだんだん研ぎ澄まされていくものです。

単純な練習方法であり、人によっては難しいのがソルフェージュです。

しかし着実に、声のピッチが良くなる練習方法です。

ハミングで練習することも、声の響きを確認しながら行えるので効果的です。

3:全音の発声スケール練習

譜面のEx.1をご覧下さい。

これが全音の練習(メジャースケールの練習)になります。

ドレミファソラシドの並びで、キーが変わっているだけです(この譜面ではFキー)。

しかしたかがドレミファソラシドですけども、されどドレミファソラシドです。

鍵盤の伴奏無しで発声テストをしてみると、意外と終わりの音がずれていることがあります。

レコーダーなどで録音して確認してみて下さい。

テストで間違ってしまった場合の練習方法は、Ex.2をご覧下さい。

半音の練習と同じように、全音で隣り合った音を2回ずつ繰り返しているだけの音の並びで、鍵盤を弾きながら発声してなぞります。

半音と同じ練習方法になりますので、クロマチックスケールのソルフェージュの解説を参考にしてみて下さい。

クロマチックスケール同様にハミングで練習することも、声の響きを確認しながら行えるので効果的です。

4:3度の発声スケール練習

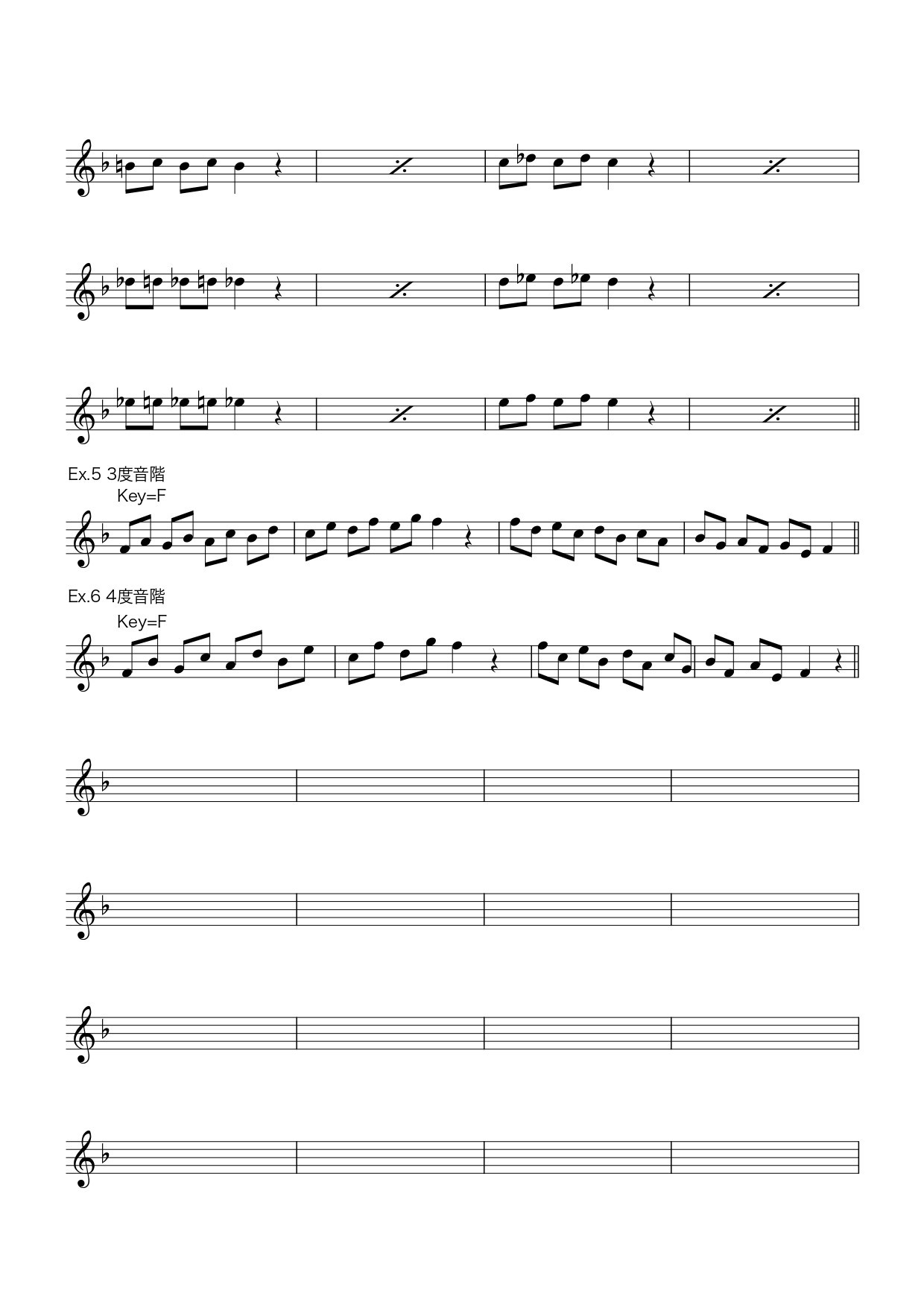

譜面のEx.5をご覧下さい。

3度のスケール練習になります。

3度と4度は音が離れているため、抑揚の練習としても効果的です。

Ex.5にてこれを伴奏無しで発声しきれるかどうか、チャレンジしてみて下さい。

これに失敗した場合の練習方法は譜面にはありませんが、半音の練習、全音の練習と同じように隣り合った音を2回ずつ繰り返して鍵盤で弾き、発声してなぞるだけです。

共鳴がシフトしていく感覚を研ぎ澄まして下さい。

慣れてきたらまた通常の発声で自分なりにテストをしてみましょう。

その際録音機材(レコーダー)は忘れず近くに置きましょう。

ハミングで練習することも、声の響きを確認しながら行えるので効果的です。

5:4度の発声スケール練習

譜面のEx.6をご覧下さい。

4度のスケール練習になります。

(前述した通り、3度と4度は抑揚の練習にもなります)

難易度の高い練習になりますので、半音・全音・3度の練習が出来てから4度の練習を行ってください。

これに失敗した時の練習方法は譜面では割愛しておりますが、半音の練習、全音の練習と同じように隣り合った音を2回ずつ繰り返して鍵盤で弾いて、それを発声でなぞるだけです。

ハミングで練習することも効果的です。

※ソルフェージュの練習は通常発声をしながら練習することも大事だと考えますが、ハミングで行うと口腔内で声が共鳴し確かめられます。

[guideline]